小学4年生対象 Sコース学習内容

静的よりも動的。理解の幅を広げ、深める早稲アカの理科・社会。

小3コースに引き続き、小4でもデジタル教材を活用した授業を展開します。中学入試のカリキュラム学習が本格化する小4において、写真・図・イラストをふんだんに用いたり、スライドならではの動きを取り入れたりすることで、複雑な現象でも原理原則まで理解することを可能にします。お子様自らが気づく仕掛け、発展性のある問いを組み込んだデジタル教材で、興味や関心を引き出すことはもちろん、中学入試に必要な考える力を養います。

国語

| 第1回 | 物語・小説(1)/場面① 日本語の文字・五十音図/和語① |

|---|---|

| 第2回 | 物語・小説(2)/場面② かなづかい/慣用句① |

| 第3回 | 説明文・論説文(1)/話のつながり① 送りがな/熟語の組み立て |

| 第4回 | 説明文・論説文(2)/話のつながり② 国語辞典の使い方/三字の熟語・四字の熟語 |

| 第5回 | 総合 |

| 第6回 | 物語・小説(3)/人の気持ち① 漢字の成り立ち・漢字の音訓/和語② |

| 第7回 | 物語・小説(4)/人の気持ち② 漢字の部首/慣用句② |

| 第8回 | 説明文・論説文(3)/話題 漢字の画数・筆順/同音異字・同音異義語 |

| 第9回 | 説明文・論説文(4)/形式段落と意味段落① 漢和辞典の使い方/同訓異字 |

| 第10回 | 総合 |

| 第11回 | 物語・小説(5)/人の気持ち③ 文を読む①-主語・述語を読む/和語③ |

| 第12回 | 物語・小説(6)/人の気持ち④ 文を読む②-修飾・被修飾を読む/ことわざ① |

| 第13回 | 説明文・論説文(5)/形式段落と意味段落② 文を読む③-主語・述語・修飾語の復習/類義語 |

| 第14回 | 説明文・論説文(6)/形式段落と意味段落③ 文を読む④-分けて〈関係〉を考える/対義語 |

| 第15回 | 総合 |

| 第16回 | 物語・小説(7)/人の性格 敬語①/外来語 |

| 第17回 | 物語・小説(8)/場面展開と心情変化 敬語②/ことわざ② |

| 第18回 | 説明文・論説文(7)/要旨① 文章符号の使い方/特別な読みの言葉 |

| 第19回 | 説明文・論説文(8)/要旨② 原稿用紙の使い方・作文を書く/四季の言葉(春・夏) |

| 第20回 | 総合 |

| 第1回 | 物語・小説(9)/人の気持ち⑤ 単語の学習① 品詞分類表・名詞/和語① |

|---|---|

| 第2回 | 物語・小説(10)/人の気持ち⑥ 単語の学習② 動詞/慣用句① |

| 第3回 | 説明文・論説文(9)/話のつながり③ 単語の学習③ 形容詞・形容動詞/三字の熟語 |

| 第4回 | 説明文・論説文(10)/話のつながり④ 単語の学習④ 副詞・文の基本型/四字の熟語 |

| 第5回 | 総合 |

| 第6回 | 物語・小説(11)/人の気持ち⑦ 文節と文節の関係① 主語・述語・修飾語/和語② |

| 第7回 | 物語・小説(12)/人物像 文節と文節の関係② 文の組み立て/慣用句② |

| 第8回 | 説明文・論説文(11)/文章全体の組み立て① 文節と文節の関係③ 〈文図〉で考える/同音異字・同音異義語 |

| 第9回 | 説明文・論説文(12)/文章全体の組み立て② 文節と文節の関係④ 分けて〈関係〉を考える/同訓異字 |

| 第10回 | 総合 |

| 第11回 | 物語・小説(13)/主題 接続関係① 〈順接〉1/和語③ |

| 第12回 | 物語・小説(14)/人物像と主題 接続関係② 〈順接〉2/ことわざ① |

| 第13回 | 説明文・論説文(13)/要旨③ 接続関係③ 〈逆接〉1/類義語 |

| 第14回 | 説明文・論説文(14)/話題と要旨 接続関係④ 〈逆接〉2/対義語 |

| 第15回 | 総合 |

| 第16回 | 詩/詩とは何か 接続関係⑤ 〈説明〉/外来語 |

| 第17回 | 物語・小説(15)/総復習 接続関係⑥ 〈並立〉〈添加〉/ことわざ② |

| 第18回 | 説明文・論説文(15)/総復習 接続関係⑦ 〈選択〉〈転換〉/四季の言葉(秋・冬) |

| 第19回 | 総合 |

- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。

算数

| 第1回 | かけ算とわり算の文章題 |

|---|---|

| 第2回 | 計算のきまり |

| 第3回 | 角の性質 |

| 第4回 | 和と差の問題 |

| 第5回 | 総合 |

| 第6回 | 小数と単位 |

| 第7回 | 分数の性質 |

| 第8回 | 三角形の角 |

| 第9回 | いろいろな四角形 |

| 第10回 | 総合 |

| 第11回 | 三角形の面積 |

| 第12回 | 間の数を考える問題 |

| 第13回 | 周期を考える問題 |

| 第14回 | 等差数列 |

| 第15回 | 総合 |

| 第16回 | 約数 |

| 第17回 | 倍数 |

| 第18回 | 一方におきかえて解く問題 |

| 第19回 | 立方体と直方体の性質 |

| 第20回 | 総合 |

| 第1回 | 小数と分数 |

|---|---|

| 第2回 | 分配とやりとりの問題 |

| 第3回 | 円と正多角形 |

| 第4回 | 立方体と直方体の体積 |

| 第5回 | 総合 |

| 第6回 | 割合の表し方 |

| 第7回 | 推理して解く問題 |

| 第8回 | 多角形の性質 |

| 第9回 | 円とおうぎ形 |

| 第10回 | 総合 |

| 第11回 | 角柱と円柱 |

| 第12回 | 一方にそろえて解く問題 |

| 第13回 | 速さの表し方 |

| 第14回 | 平均 |

| 第15回 | 総合 |

| 第16回 | 角すいと円すい |

| 第17回 | 水量とグラフ |

| 第18回 | きまりに注目する問題 |

| 第19回 | 総合 |

- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。

社会

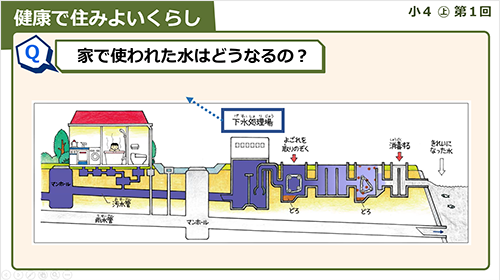

| 第1回 | 健康で住みよいくらし |

|---|---|

| 第2回 | ものを売る仕事 |

| 第3回 | 昔のくらしと今のくらし |

| 第4回 | 都道府県と地方(1) |

| 第5回 | 総合 |

| 第6回 | 都道府県と地方(2) |

| 第7回 | 地図の見方(1) |

| 第8回 | 地図の見方(2) |

| 第9回 | 一年中あたたかい地方のくらし |

| 第10回 | 総合 |

| 第11回 | 寒さのきびしい地方のくらし |

| 第12回 | 雪の多い地方のくらし |

| 第13回 | 冬に晴れる日の多い地方のくらし |

| 第14回 | 雨の少ない地方のくらし |

| 第15回 | 総合 |

| 第16回 | 盆地のくらし |

| 第17回 | 低い土地のくらし |

| 第18回 | 高い土地のくらし |

| 第19回 | 海とともにあるくらし |

| 第20回 | 総合 |

| 第1回 | ふるさとじまん(1)/北海道・東北地方 |

|---|---|

| 第2回 | ふるさとじまん(2)/関東地方 |

| 第3回 | ふるさとじまん(3)/中部地方 |

| 第4回 | ふるさとじまん(4)/近畿地方 |

| 第5回 | 総合 |

| 第6回 | ふるさとじまん(5)/中国・四国地方 |

| 第7回 | ふるさとじまん(6)/九州地方 |

| 第8回 | 日本の気候と各地のくらし |

| 第9回 | 山と川がうみだす地形 |

| 第10回 | 総合 |

| 第11回 | 日本の農業(1)/米づくり |

| 第12回 | 日本の農業(2)/畑でつくられるもの |

| 第13回 | 日本の農業(3)/野菜とくだものづくり |

| 第14回 | 日本の農業(4)/肉や牛乳をつくる |

| 第15回 | 総合 |

| 第16回 | 日本の農業(5)/よい作物、多くの作物をつくるには? |

| 第17回 | 日本の農業(6)/食べ物は日本でつくられる? |

| 第18回 | 森林とともに生きる/日本の森林と林業 |

| 第19回 | 総合 |

- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。

理科

| 第1回 | 磁石 |

|---|---|

| 第2回 | 昆虫 |

| 第3回 | 流れる水のはたらき |

| 第4回 | 季節と天気 |

| 第5回 | 総合 |

| 第6回 | 春の生物 |

| 第7回 | 太陽 |

| 第8回 | 水のすがた |

| 第9回 | 光 |

| 第10回 | 総合 |

| 第11回 | 植物の成長 |

| 第12回 | 植物のつくりとはたらき |

| 第13回 | 身のまわりの空気と水 |

| 第14回 | 金属 |

| 第15回 | 総合 |

| 第16回 | 夏の生物 |

| 第17回 | 星座をつくる星 |

| 第18回 | 星座の動き |

| 第19回 | 動物 |

| 第20回 | 総合 |

| 第1回 | ヒトのからだ |

|---|---|

| 第2回 | 秋の生物 |

| 第3回 | 電気(1) |

| 第4回 | 電気(2) |

| 第5回 | 総合 |

| 第6回 | 物の溶け方(1) |

| 第7回 | 物の溶け方(2) |

| 第8回 | 流水と地形 |

| 第9回 | ばね |

| 第10回 | 総合 |

| 第11回 | 月 |

| 第12回 | いろいろな気体 |

| 第13回 | 物の燃え方 |

| 第14回 | 音 |

| 第15回 | 総合 |

| 第16回 | 冬の生物 |

| 第17回 | 水溶液の分類 |

| 第18回 | 棒のつり合い |

| 第19回 | 総合 |

- こちらのカリキュラムは予定です。変更になる場合がございます。

カリキュラムテスト

競い合い、定着させるためのテスト

隔週土曜日に学力別に分かれたテストを実施します。家庭学習とは違った緊張感のなかで取り組むことで、内容が定着していきます。テスト終了後は得点だけでなく、どの問題をどのように間違えたのかもしっかりと確認し、次のテストで結果を出せるようにしていくことが大切です。

イベント・模試・講習会情報

セミナー・イベント

無料

講座・講習会

模試・テスト

無料

- 小5(新小6)

【同日開催】保護者対象入試対策説明会

完全志望校別模試で現在の実力・合格可能性を判定

※別日受験実施

3/20(金祝)・22(日)

※志望校により日程が異なります。

模試・テスト

無料

講座・講習会

講座・講習会

講座・講習会

講座・講習会

模試・テスト

無料

- 小4・小5(新小5・新小6)

【同時開催】LOGOS 2026年度入試報告会

英語・算数・国語の3科目で知る、帰国生のリアルな「立ち位置」

※別日受験実施

3/20(金祝)

関連コンテンツ

学習の流れやポイント、アドバイスなどを学年ごとにご紹介します

中学受験に関する不安や疑問について、早稲田アカデミーがお答えします

早稲田アカデミーは生徒の「第一志望校合格」を全力で応援します

志望校合格を見事につかんだ早稲アカ生の喜びの声を掲載しています。一人ひとりの志望校合格までのサクセスロード、ぜひご覧ください。

入塾までの流れや安全対策についてご覧になれます

皆さまから多く寄せられるご質問をご覧になれます

早稲田アカデミーの講師として30年以上のキャリアを持つ福田貴一が、「中学受験の本当の価値」をお伝えする一冊です。

基本コースに加え、学習目的に合わせたさまざまなコース・講座をご用意しています。