模試・セミナー・講座を探す

早稲田アカデミーにお通いでない方もご参加いただけます。お子様の学力把握や成績向上、受験に向けた情報収集の機会としてご活用ください。

模試・セミナー・イベントを探す

講座・講習会

講座・講習会

セミナー・イベント

無料

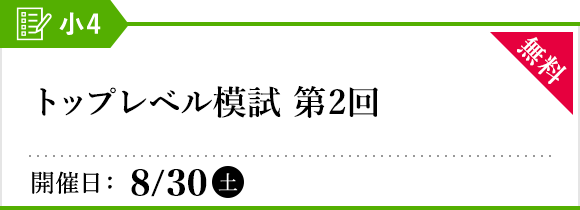

セミナー・イベント

無料

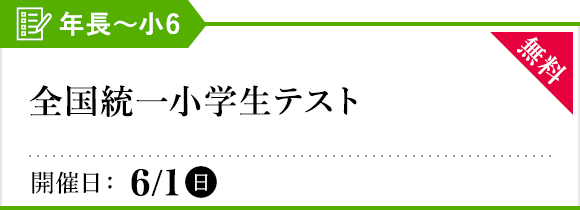

模試・テスト

講座・講習会

講座・講習会

講座・講習会

講座・講習会

講座・講習会

セミナー・イベント

無料

中学受験に向けて通塾をご検討されている方はお気軽にお問い合せください。

ご希望の方は、校舎スタッフが個別にカウンセリングも承ります。

オプションコース・講座

“本気”の講師と“本気”のライバルが集う場所

小5から始める難関中対策

算数好きのこどもたちが集う最高レベル講座

早稲田アカデミーの英語教育

~これから求められる英語力への対応~

「英書多読」を通じて育む「英語脳」

身に付く本物の英語力

校舎を探す

集団指導・個別指導合わせて首都圏近郊に150以上の校舎を展開。海外・首都圏外にお住まいの方を対象としたサービスもございます。

海外・首都圏外にお住まいの方へ

NN・必勝志望校別コースの授業を首都圏外・海外のご自宅からも受講いただけます。

早稲田アカデミーが帰国生のためにデザインした、受験の枠組みを超えた思考力を身に付ける最高級の学習環境。

早稲田アカデミーは海外から帰国後に難関校合格を目指す子どもたちも全力で応援します。

首都圏外にお住まいで、首都圏の中学校・高校への進学をご検討されているお子様の学習や受験対策をバックアップしています。

早稲田アカデミーについて知る

中学受験をご検討の方へ

中学受験へ向けての勉強を進めるうえで、お子様や保護者の方が感じる不安や疑問について、早稲田アカデミーの考え方をご紹介します。

「中学受験、具体的に何をしたらいいの?」とお悩みの方へ。学習の流れやポイント、アドバイスなどを学年ごとに紹介しています。

中学受験をお考えの小学3・4年生のお子様をお持ちの保護者の方のためのブログです。

早稲田アカデミー

ブランドムービー

ICTを活用した学習サポート

早稲アカ主催模試を受験された方は、こちらから成績帳票をご確認いただけます。

自宅で受験した模試やテストの解答用紙を、スマートフォンで簡単に提出(アップロード)できるアプリです。

1つのID・パスワードで早稲田アカデミーのほぼすべてのWebサービスをご利用いただけるシステムです。

![NN志望校別オープン模試[第2回]](/assets/img/banner/bnr_el_nnattack_entrance3.png)